ヘラウキの素材はバルサと竹ひごです。本格的に作るには鳥の羽を使いますが、ホームセンターに径8mmのバルサ棒があったのでそれを使うことにします。カシューで塗って研ぎ出せば伝統工芸品のような素敵なうきが作れます。

完成したヘラウキ

ヘラ浮きの作り方

- バルサの端面中心に竹ひごを刺してカッターや紙やすりで形を作っていきます。

- 形が完成したウキにとの粉を水で溶いたものを摺りこみます。

- ある程度乾いたら、余分なとの粉をペーパーで磨いて落します。

- 表面が目止めされて、平らになったら塗料を刷毛で塗っていきます。

- 違う色塗り重ねていきます。(各色2回以上、乾いたら重ねて塗る)

- 塗装が完全に乾いてから、耐水ペーパーで水研ぎします。

- ヘラウキの場合、アンテナやブランコを接着剤で固定します。

- 仕上げに接合部に黒や研ぎ出した部分にクリアを塗って完成です。

塗料には漆に似たカシューを使います。人造うるしと言うように粘りがあって乾きが遅く、厚塗りができます。カシューと呼ぶのはカシューナッツの脂をベースにしているからだとか。

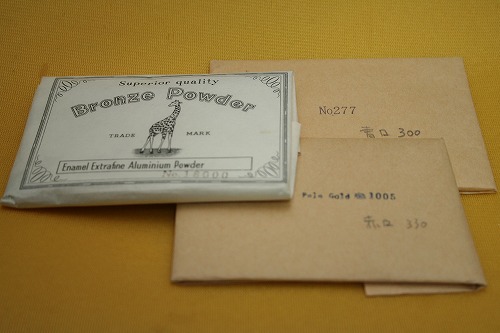

パッケージデザインは50年?前のまま。

バルサに接着剤を塗った竹ひごを挿して、カッターや紙ヤスリで削って形を作ります。形ができたら、砥の粉を塗って目止めします。下地ができたらカシューを塗っていきます。

一番下の赤を塗り終えたところ。この上に金、黒を塗り重ねていきます。

金色の塗料は金粉をクリアのカシューに溶いて作ります。金粉といっても、真鍮の粉です。インターネットで探して買うことができました。ちなみに銀粉はアルミの粉です。

こんなものまでネットで買えるって、なんて便利な世の中なんだろうってしみじみ思います。

赤色の次は金色、そして黒色を塗り重ねて行きます。各色完全に乾いてから次の色を塗るようにします。全体が黒色で覆われた状態で研ぎ出せば、きれいな模様が浮かんできます。

柄の感じを見ながら水研ぎして行きます。#240でざっと研いで、#320で仕上げています。

塗り方を変えれば、研ぎ出した時の模様が変わります。

この場合、赤色(2層目)を筆先でポツポツと厚めに塗ってみました。

へらうきを作るついでに、雑魚釣り用の小さいのも作ってみました。

削るのはすぐ出来るので、メインは塗りと研ぎ出しですね。

作ったウキは近所の池で試します。

東京郊外のタダで楽しめる池。ここに来る人の9割方はオッサンです。

カシューは漆のようにゆっくり乾くので丈夫な被膜が作れます。ウキ以外の木工品やプラスチック成形品に塗っても良さそうです。

(2009-05-08 2009-05-07-2)

コメント